サツキマスの下剋上

水族館1階では「養殖魚展」を好評開催しております。

今回はその中から「サツキマス」についてご紹介したいと思います。

サツキマスはアマゴが海に降って成長した姿で、きれいな朱色の斑点と銀色の体が特徴です。

なぜ海に降るのかというと、川の中でエサの取り合いに負けたアマゴがどんどん海まで追いやられていきます。

海に降ったアマゴは海の栄養たっぷりなエサを食べて成長し、サツキマスになります。

川に残ったアマゴより何倍も大きくなってまた川に戻ってきます。

まさに下剋上と言ったところでしょうか。

水族館では上流水槽にてアマゴも展示しているので、ぜひこのドラマチックなサツキマスとアマゴの生態に思いを馳せながら観察してみてください。

飼育スタッフ 鷲雄

この時期ならではの魚

秋も深まり、

水族館の周りの木々も紅葉が進み、

二階デッキから見

秋になると、水

その中でも今

体の形が変わる「ヒメマス」をご紹介します。

ヒメマスとい

実はこの魚が海に

一気に知名度が上がります

ヒメマスのオスが繁殖期になると、

背中が盛り上がりとてもかっ

私もこのヒメマスのオスを初めて見た時、

かっこ

釣りの対象魚としても人気が高

そんなかっこいいヒメマスのオスは

来館された際には、

水族館一階

飼育スタッフ 山﨑

真っ赤なボディの人気者

以前から進めていた新しい生き物の展示ですが、着々と続いています。

今回は「アメリカザリガニ」がやってきました。

みなさん良くご存じのアメリカザリガニ、昔は近所の用水路やドブ川で簡単に見かけましたが、今では少し減った気がします。

現在は外来生物に関する法律で、「要注意外来生物」に指定されているので

数が減ってきているのはいいことではあるんですが、懐かしい思い出がよみがえります。

さて、そんな故郷を思い出させてくれるアメリカザリガニですが、一番最初に日本にやってきたのは1927年と言われていて、

食用ガエル(ウシガエル)の餌として移入されたものが、現在全国に拡がっています。

水族館では立派な成体に加えて、まだまだ小さな赤ちゃんも展示しています。

みなさんもアメリカザリガニを見て、懐かしいあの頃を思い出してみてはいかがでしょうか。

飼育スタッフ 古根川

水族館お料理レシピ

現在水族館1階で開催中の企画展「養殖魚展」では、山梨県を中心とした日本で養殖されている様々な

生き物の展示を行っています。

養殖対象魚として有名なウナギや塩鮭などとして売られているギンザケ、釣りの対象魚としても有名なアユ。

そんな誰もが一度は食べたことがある生き物達を展示しています。

また、これら養殖魚の美味しい調理方法を、当館飼育スタッフとハイジの村にあるレストラン ボルケーノの調理長が

考案したご家庭で簡単に作れるお手軽レシピも配布しています。

水族館で魚を見た後に、実際にご家庭で食べてみると、より美味しく感じるかもしれませんよ。

飼育スタッフ 羽生

動物ふれあい体験

最近、一気に気温が下がったと思ったら、富士山に雪が積もってい

さて、現在水族館では、帝京科学大学AAE(

「動物ふれあい体験」

(10月20、21日午前10:00~12:00、午後13:30~15:30)

普段

工作

この機会に魚だけではなく、色々な生き物について興味を持

*生き物の状態によって触れ合える

飼育スタッフ西中

魚にもビタミンCを

人間の健康や美容に効果があると言われているビタミンCですが、魚の健康にもとても効果があると言われています。

魚にビタミンCを与えると免疫力が強くなり、病気の予防になるという研究結果も出ています。

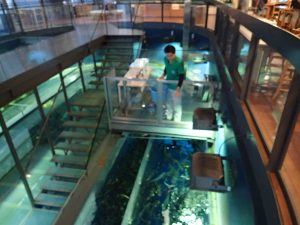

水族館では二重回遊水槽の魚たちにビタミンCを水に溶かしてエサにしみこませたものを与えています。

二重回遊水槽の魚たちはいつも元気にエサを食べてくれるので、

すっぱくないのかといつも思いますがビタミンCをたくさん摂って健康で長生きしてく

れるように願っています。

飼育スタッフ 鷲雄

どうやって餌をあげるの!?

水族館では魚類だけではなく

様々な生き物を飼育しています。

そのため、それぞれに合った餌をあげていますし、

給餌の方法もそれぞれ違います。

今回は、企画展に展示されている

モクズガニの給餌の方法をご紹介します。

モクズガニは昼間の明るい時は物陰の間でひっそりと生活しています。

なので、上から餌を撒くだけではなかなか餌にこぎつけられない場合があります。

そこで「給餌棒」という飼育スタッフお手製の道具を使います。

これは長い棒の先に返しを付けるだけの簡単な道具です。

この給餌棒を使ってモクズガニの目の前まで餌を持っていくと、

直ぐに反応して、ハサミを使って餌を食べます。

館内で展示している生き物で給餌棒を使って餌をあげる生き物は

他にもいますので見かけた際は、じっくりご覧ください。

虫の次は・・・

台風24号が過ぎ、一難去ったかと思えばまた台風が来ています。

そんな悪天候に対抗すべく、水族館では新しい企画展が始まりました。

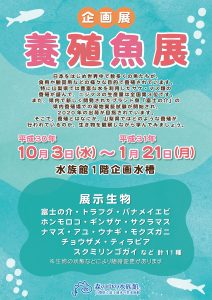

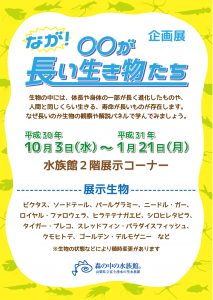

10月3日から「養殖魚展」と「なが!○○が長い生き物たち」の2本立てで開催しています。

「養殖魚展」ではウナギやトラフグなどの日本で養殖されている様々な生き物を、

「○○が長い生き物たち」では体の一部など、何かが長く発達した生き物をそれぞれ展示しています。

どれも魅力ある生き物たちなので、是非ご覧ください。

水族館 古根川

アクロバティックな寝相

水族館の閉館後は、作業が終わると電気を消して、生き物の多くは寝ています。

そんなある日、閉館作業をしている最中に「フトアゴヒゲトカゲ」が奇妙なポーズをしているのが目に留まりました。

昼でも夜でも地面に寝そべっていることが多いのに、ガラスに寄りかかって後ろ足だけで立ち上がっているなんて何事かと

思って見てみると、寝ているだけでした。

こんなポーズでも、横から覗いて写真を撮っても起きないくらいの爆睡だったので、とりあえずそっと

電気を消してあげました。

私もフトアゴヒゲトカゲを見習って、夜は早く寝るように心がけたいと思います。

飼育スタッフ 羽生

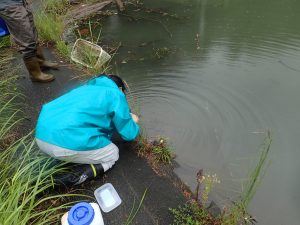

クラゲ採集

先日、「家の近くの貯水槽にマミズクラゲがいる」と、静岡県在住

マミズクラゲはポリプと呼ばれるイソギンチャクの

このポリプは無性生殖というクロ

水族館には現在メスの

飼育スタッフ 西中