足元を見てみよう①

水族館があるさかな公園では、四季折々の草木花を見ることができ

今はノコンギクやハキダメギクといったキク科の仲間が見ご

ノコンギクは「野に咲く紺色の菊」ということ

他のキク科の花に似ていますが、茎や

ハキダメギクは

道端や公園、

これからも水族館の周りで見つけた花などをブロ

飼育スタッフ西中

落ち葉狩り

最近、水族館の周りは雨続きで寒い日が続いていましたが、今日は久々に晴れました。

せっかくなので、水族館の外にあるさかな公園でお散歩がてら

次の展示水槽に使う材料探しへ出かけることにしました。

今回は、11月のマンスリー水槽に使う枯葉や木の枝を集めます。

公園には、一足はやく紅葉を終えた落ち葉がたくさん積もっていたので、

枯葉に困ることは無いでしょう。

今日集めた材料で11月にぴったりな秋らしいマンスリー水槽を作りたいと思います。

どんな生き物が展示されるのかは来月になってからのお楽しみですので、もうしばらくお待ちください。

飼育スタッフ 一見

秋のビオトープ

10月も終わりに近づき、忍野村も紅葉が進んできました。

水族館2階ウッドデッキのビオトープも徐々に植物が枯れ始め、秋らしくなってきました。

こちらは以前紹介したキショウブの実です。以前は中に種が入っていた状態でしたが今日観察してみると完全に実が弾け、種も地面に落ちたようでした。来年の春になり、芽が出るのがとても楽しみです。

また、クサガメ達も相変わらず仲良く日光浴をしています。

ビオトープでは植物や生き物たちを通じて季節の変化を感じる事ができます。皆さんもビオトープをよく観察してみると新たな発見があるかもしれません。

飼育スタッフ鷲雄

タガメの成長記録 Part5

9月に生まれたタガメの幼虫は5令になり、終齢幼虫になりました。

いよいよ翅の無い終齢幼虫が最後の脱皮を経て成虫になりますが、

これを羽化といいます。

また、この終齢幼虫をよく見ると、

成虫になった時の翅に当たる部分がよく分かります。

これを「翅芽(しが)」といいます。

5令幼虫になった時期や餌の食べ具合から

そろそろ羽化しそうですが、

飼育スタッフの中で一番待ち遠しいのがこの私です。

無事に羽化することを願うばかりです。

飼育スタッフ 山﨑

落ち葉と秋の訪れ

10月も中旬に差し掛かり、少しずつ落ち葉が増えてきたので、落

掃いてもすぐ溜まってしまうので

落ち葉を掃いている

春先の若葉を1~

白くブラシのよう

飼育スタッフ 西中

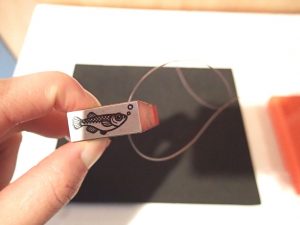

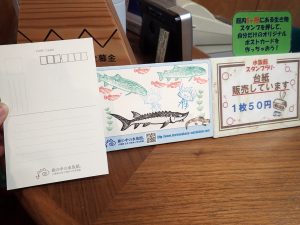

水族館スタンプラリー

今年の秋から、水族館で行っているアクティビティに“水族館スタンプラリー”が新しく加わりました。

展示水槽の近くにスタンプ台が設置しており、

展示されている生き物のスタンプを押すことが出来ます。

スタンプ台は全部で5か所あるので、

館内を見て回りながらスタンプラリーをお楽しみください。

また、専用の台紙を1階受付にて販売しています。

台紙の裏はポストカードになっているので、オリジナルポストカードを作ることが出来ます。

スタンプを集めながら、世界に一つだけのポストカードを作ってみるのはいかがですか?

飼育スタッフ 一見

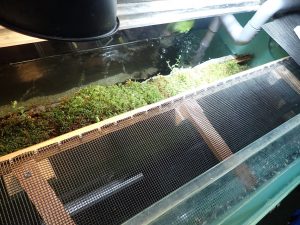

水族館DIY~問題発生~

ステキな水槽に生まれ変わった水族館1階にある水草水槽ですが、

最近新たな問題が発生しました。

その問題の場所は、お客さんから見えない水族館のバックヤード側にありました。

水草水槽のバックヤード側には、水をろ過水槽(水をきれいにする水槽)へと運ぶポンプ専用の場所があります。

生き物が入らないように高い壁で囲っているのですが、

上が空いたままになっている為、よじ登ったカエルやカメが落っこちていました。

このままではカエルトラップになってしまうので、水族館DIYの時に出た廃材で簡単な蓋を作成しました。

可動式の骨組みにしたので、ポンプ部屋の掃除も楽にできるような設計です。

見えないところもしっかり作り直すプチDIYでした。

飼育スタッフ 一見

魚の「顔」 Part 1

今回は魚の「顔」に注目して見ていきます。

人の顔がみんな違うように、魚の顔もそれぞれ違った特徴があるのでご紹介します。

こちらは「ヌマチチブ」です。

正面から見ると怒っているおじさんような顔をしています。

次は「カジカ」です。

口がたらこ唇のようで眼がきょろきょろしています。

最後に「ナマズ」です。

立派なヒゲと突き出たあごは貫禄のあるおじいさんのようです。

皆さんも、水族館を訪れた際は魚の顔に注目すると新たな発見があるかもしれません。

飼育スタッフ 鷲雄

石の下には何がいる Part4

川の石の下には小さな生き物だけでなく、

時には大きな魚も身を潜

この川には「カジカ大卵型」が生息しています。

本種は日

から揚げや煮つけにして食べられます。

また、

まさに今が旬なお魚です

飼育スタッフ山﨑

脱走を阻止せよ!

水族館で脱走未遂がありました。

今回逃げようとしていたのは、1階水草水槽横で展示しているモクズガニです。

給水パイプに肢を器用にひっかけて登り、脱走を目論んでいるように見えます。

モクズガニは成体の間、河川の淡水域に生息しますが、幼生は海でないと生活できません。

そのため繁殖期である秋になると川を下り、海で交尾を行います。

こうした行動は「降河回遊」と呼ばれ、魚類ではニホンウナギが当てはまります。

今まで水槽の端でじっとしていたモクズガニですが、秋を感じ始めたのか若干活発になっています。

普段は見られない大胆な姿を観察できるチャンスですよ。

飼育スタッフ 古根川