ミヤイリガイ展示開始の裏には

「ミヤイリガイと地方病~7ミリの小さな巻貝と115年の長い歴

テレビや新聞などで

ミヤイリガイのパネルは縦横それぞれ2メート

実は、このパネルを貼り付けている骨組みの部分

水槽台を設計図から

大きな木材を組み合わせながら作っていくので、

ミ

また、パネルの内容も自分たちで作成しました。

今まで作った

読みやすい文字サイズはどれか、写真の大きさは

ミヤイリガイの生体だけ

とっても冷たい植物

2月に入り、忍野村では深夜の気温が‐5℃の日が当たり前になりつつあります。

その為、水族館のあちこちで氷が張っていたり、

屋根から大きな氷柱がぶら下がっていたりしています。

今回は、その中でも私が特に気に入っている氷の造形物をご紹介します。

水族館1階のエレベーター横に滝が流れている場所があるのですが、

滝つぼの周りをよく見てみると、まるで植物のような氷の造形物が出来ているのです。

水しぶきが毎晩凍ることでこの様な不思議な形が作られます。

とても幻想的な氷の世界が広がっているところが私のお気に入りポイントです。

飼育スタッフ 一見

飼育スタッフに聞いてみた②

水族館の2階には、飼育スタッフに聞きたいことを自由に書ける質問シートが机の上に置いてあります。

今回も、ちょっと変わった面白い質問が届いたのでご紹介します。

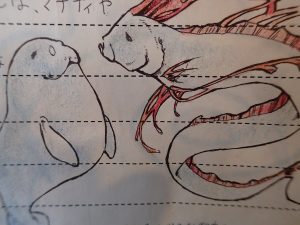

それは、「人魚はどこにいるの?」という質問です。

前回の魚人に続き、今回は人魚についての質問が来たので思わず笑ってしまいました。

ちなみに、上半身が魚で下半身が人間だと“魚人(ぎょじん)”と呼ばれ、

反対に上半身が人間で下半身が魚だと“人魚(にんぎょ)”と呼ばれます。

どちらも魚と人の半魚人なのに、呼び方でイメージが変わるのが面白いですね。

今回の質問シートは、2階の掲示板に掲示しています。

回答が気になる方はぜひ掲示板をチェックしてみて下さい。

飼育スタッフ 一見

いろいろないろ

先日、館内の見回りをしていると、両生類水槽でアマガエルが2匹並んでいたので思わず写真を撮ってしまいました。

アマガエルは棲む場所によって体色を変化させると言われていますが、

なぜかこの2匹は同じ場所にいるのに違う体色をしていたからです。

このように同じ種類でも体色が違う生き物はたくさんいます。

こちらはタゴガエルです。

写真では分かりづらいですが、赤みの濃さが違います。

こういった個体の特徴を見分けることが出来ると観察がより楽しくなるので、皆様も一度試してみてはいかがでしょうか。

飼育スタッフ 古根川

淡水2枚貝の長期飼育を目指して

水族館1階水草水槽の底を見てみると、大きな貝が半分埋まっているのが観察できます。

これは「イシガイ」と「ドブガイ」という淡水二枚貝の仲間です。

流れの緩やかな川やため池などに住み、水中の植物プランクトンをエサにして生活をしています。

また、タナゴの仲間がこれらの貝の中に卵を産み付け、稚魚になるまでゆりかごのような役割をしていることでも有名です。

しかし、エサの量や水質などの問題により長期飼育が難しいと言われています。

水族館でも何度か飼育に挑戦しましたが、どれもうまくいきませんでした。

今回は前回の反省も踏まえつつ長期飼育を目指して頑張ります。

二枚貝の様子はブログでも随時報告していきたいと思います。

飼育スタッフ 鷲雄

アフリカンマッドスキッパー

人類ははるか昔に魚から進化して陸上を歩くようになりましたが、

実は陸上を歩ける魚も存在します。

企画展「いろんな国大集合!アクアリウムスポーツフェスティバル」で展示している「アフリカンマッドスキッパー」もその一種です。

干潟などに生息していて、両方の胸ビレを足の代わりに使って陸の上を歩くことができます。

また、水槽の中から飛び出してしまうほどジャンプ力が高く、飛び出さないように注意しながらエサをあげています。

水族館のアフリカンマッドスキッパーは石の上でまったりしていることが多く、

とても可愛いらしいので是非ご覧ください。

飼育スタッフ 鷲雄

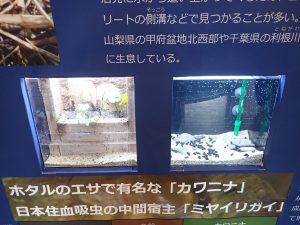

新展示「ミヤイリガイと地方病」

本日2月3日(月)から新常設展示「ミヤイリガイと地方病~7ミ

展示の

山梨県を中

その中間宿主として、ミヤイリガイは病気のと

日本各地の地方病撲滅運動によっ

現在では環境省のレッドリストで絶滅危惧Ⅰ

病気の完全撲滅に至る山梨県民の奮闘の歴

地方病の歴史紹介と、日本初となるミヤイ

是非この機会に、この小さ

*この展示を始めるにあたり、昭和町風土伝承館杉浦醫院の皆

滋賀県立琵琶湖博物館の松田様から写

飼育スタッフ 西中

今日のアカハライモリ

腹部が派手な赤色をしているアカハライモリですが、この時期普段よりも派手な体色になります。

水族館の両生類コーナーにいるアカハライモリの中に、青い尻尾をもつ個体を発見しました。

この色は、繁殖期の近いオスがメスにアピールする為に見せる“婚姻色”と言います。

湧水を使っている水族館での繁殖期は2月~4月なので、もしかしたらアカハライモリの求愛行動が見られるかもしれません。

オスが青い尻尾を折り曲げてメスにヒラヒラ見せつけていたら、求愛の証拠です。

気になってこれから先、彼らの水槽から目が離せません!

飼育スタッフ 一見

アーチェリー代表

現在、水族館では企画展「いろんな国大集合!アクアリウムスポーツフェスティバル」を開催中で、

2階企画水槽ではいろいろなスポーツにちなんだ生き物を展示しています。

今回はその中から「ゼブラアーチャーフィッシュ」をご紹介します。・

日本では「テッポウウオ」という名前でよく知られ、

口から水鉄砲を飛ばして水上にいる昆虫を打ち落として食べることからこのような名前がつけられました。

英名の「アーチャー」も「弓矢を使う人」という意味があり、彼らのそういった特徴から名前がつけられています。

なので今回は彼らをアーチェリー代表として選出しました。

今はまだ水鉄砲を飛ばしてくれませんが、彼らの今後の活躍に乞うご期待ください。

飼育スタッフ 鷲雄