【続報】ホトケドジョウの繁殖について

以前からブログでご紹介しているホトケドジョウの繁殖について、続報をご報告します。

最初の産卵から約3カ月が経ち、成長の早い稚魚は約3cmまで大きくなりました。

親のホトケドジョウと変わらない体色になってきて、稚魚の成長を実感しています。

まだプラスチックケースで飼育をしているのですが、

手狭になってきたのでそろそろ水槽に移動させようかと検討しています。

今年はかなり多くの稚魚が生まれたのでエサやりや換水がとても忙しかったのですが、

引き続き丁寧な飼育を続けて立派なホトケドジョウに育てていきます。

飼育スタッフ 鷲雄

新体操選手

一日の作業を終えて暗い館内を見回りしていると、ある生き物が驚きの行動をしていました。

なんと、2階のおいしい水族館で展示している「モクズガニ」が倒立をしていました。

第2歩脚を水槽の仕切り板に差し込みうまくバランスを保っています。

この光景を見て思わず「どうして!」と叫んでしまいました。

毎日観察していても生き物達の意外な行動はなかなか見る事ができません。

なので、今回の様な写真が撮れたらまたご紹介したいと思います。

飼育スタッフ 髙部

アツアツな夫婦

最近は気温もかなり上がり、夏休みへのカウントダウンが始まったなと感じる日々です。

先日、閉館作業でさかな公園の奥の方までお客様がまだ残っていないか見回りをしていると、ある生き物に遭遇しました。

それは「マガモ」のペアです。

毎年今ぐらいの時期にさかな公園に来ているそうですが、同じペアかは分かりません。

オスは優雅に泳ぎ、メスは石の上で休んでいる姿を見る事が出来ました。

もし見つけた際は驚かせたりせず、ちょっと離れた位置から観察してみて下さい。

飼育スタッフ 髙部

日光浴の場所取り合戦

水族館1階の「岸辺の魚水槽」では「ミシシッピアカミミガメ」を2匹、「ニホンイシガメ」を1匹展示しています。

先日館内の見回りをしていたら、桟橋の上で3匹のカメが日光浴の場所の取り合いをしていました。

よく観察していると、ミシシッピアカミミガメがニホンイシガメを押しのけて一番暖かい場所に陣取っていました。

ミシシッピアカミミガメはアメリカ原産の外来種としても知られ、

自然界でも在来種のニホンイシガメの日光浴の場所を奪ってしまっているなどの問題がありますが、まさにそんな場面を見てしまいました。

アカミミガメはニホンイシガメよりも体が大きく、パワーもあるのでなかなか敵いません。

自然界でも同じようなことが起こっているのだろうなと思い、改めて外来種問題を考えさせられました。

飼育スタッフ 鷲雄

7月マンスリー水槽

7月に入り川に釣りやバーベキューに行く機会が増えると思います。

安全に見える川の中にも、実は危険な生き物が潜んでいます。

今月のマンスリー水槽は、そんな川の危険な生き物「アカザ」です。

この魚は日本固有種で、山梨県の川にも生息しています。

とても可愛らしい顔をしていますが、実は胸ビレと背ビレに毒を持っています。

毒棘にささると、ジクジクした痛みがあり、赤くなります。

ヒレの毒棘は短いため刺される事はまれですが、普段石の下に隠れているため、

川の中を裸足やビーチサンダルで歩いていると誤って踏んでしまい刺されてしまう事があります。

川や海に入る時は事前にどんな生き物がいるか、どんな格好をすれば良いのかを事前に調べる事がお勧めです。

飼育スタッフ 西中

水族館で稲作~館内で田植え~

5月21日(火)のブログにて「水族館で稲作~練習編~」で紹介した稲ですが、あれから順調に大きく成長したので次のステップに進みました。

今回は本番を想定して、室内で水槽を使った稲の発育試験を行っています。

試験水槽の隣には別株の稲を発泡スチロールにいれて少し前から育てていますが、すごい勢いで成長しています。どうやら今回のために用意した植物育成ライトが効いているみたいです。

目標の穂がつくまでまだまだ時間がかかりそうですが、これからの成長の様子も紹介していきます。

飼育スタッフ 伊藤

ゲンゴロウ保育園だより その2

6月4日のブログで紹介した「ゲンゴロウ」の卵ですが、

あのインディカ米のような細長い卵

姿だけでなく、

成虫が主にカエルな

幼虫は

溶かしてから吸い上げるという「

なんでも

飼育スタッフ 川野

これからは日曜日も!

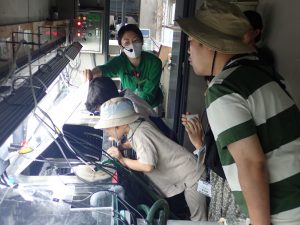

毎週土曜日に行っているイベント「バックヤードツアー」ですが、

以前から日曜日にもバックヤードツアーを開催してほしいという声を沢山いただいたので、日曜日にも開催する事になりました。

バックヤードツアーでは、飼育スタッフから生き物や施設の解説を聞きながら水族館の裏側を探検する事が出来るイベントです。

飼育スタッフによって解説の内容が変わったり、季節によってバックヤードにいる生き物が変わったりするため、

参加するたびに新たな発見があると思いますので、土日にお越しの際は何回も参加して、

飼育スタッフをコンプリートするのも面白いかもしれません。

なお、開催時間はそれぞれ11:30~と14:30~で、各回先着10名様となっております。

ご希望の方は1階受付にてお申込み下さい。

飼育スタッフ西中

新たな〇〇が現れた!!

現在好評中の特別展「エビカニ合戦~ときどきヤドカリ~」から、今回は新しく展示した甲殻類をご紹介します。

その名を「ヤシガニ」と言い、特別ヤシの実を好んで食べるからヤシガニという訳ではなく、ヤシの実も割って食べてしまうほど強力なハサミを持っているからだと言われています。

名前にカニと付いていますが、分類上は「ヤドカリ」の仲間です。

自然界では特に「アダン」と言われるパイナップルの様な実を好んで食べています。

ヤシガニと聞いて真っ先に思い当たるのは、大きなハサミと挟む威力だという方もいると思います。

成人男性の握力が平均45㎏なのに対し、ヤシガニは300~400㎏もあるそうです。ハサミを持っている甲殻類の中では最強の力だと言われています。

給餌する際に水槽内にある餌皿を回収するのですが、毎回挟まれないように細心の注意を払って作業しています。

餌の食べ方が意外と可愛らしいのでタイミングが合えばぜひ観察してみてください。

飼育スタッフ 髙部

期間限定の卵の行方

以前のブログ『6月のマンスリー水槽』にてご紹介した「シュレーゲルアオガエル」の展示水槽内にあった卵塊(らんかい)ですが、先日無事にオタマジャクシが産まれました。

シュレーゲルアオガエルは田んぼの畔(田んぼの土手)の中の水際に産卵します。

オタマジャクシは産卵後7日ほどで白い泡の中で産まれ、梅雨時の雨によって泡が溶けて田んぼに流れ出す、という面白い仕組みをしています。

水槽内では雨は降らないので今回は飼育スタッフが霧吹きをかけるなどして次第に泡を溶かしてオタマジャクシのふ化をサポートしました。

月末までの短い期間ではありますが親子そろっての展示を行っています。

大きなカエルに目が行きがちですが、たくさんの小さなオタマジャクシを探してみてください。

飼育スタッフ 伊藤