8月のマンスリー水槽

8月も残るところあと1週間となりました。

残りわずかな夏休み、皆様はどのように過ごす予定でしょうか。

さて、夏休みに行う遊びのひとつに“虫取り”がありますね。

木の幹でひときわ大きく鳴いているセミは、夏の虫取りで定番の昆虫です。

現在水族館のマンスリー水槽では、“セミ”と名前につく“ヒメセミエビ”を展示しています。

涼しい館内で夏らしい名前の生き物を観察しながら、残りの夏休みを過ごしてみてはいかがでしょうか。

飼育スタッフ 一見

スッポンはスタッフの顔が分かるのか?

8月5日のブログにて「水族館1階で展示しているスッポンが水槽の前に飼育スタッフが立つと寄ってくるのは飼育スタッフの顔を覚えているのか、それとも制服の色を覚えているだけなのか。」という疑問が生まれたとお伝えしました。

今日は、その疑問の答え合わせの実験をしてみました。

用意するのはボランティア用の「紫色の制服」です。

制服の色が違うだけなので、制服を見せながら水槽の前に立ちスッポンが寄ってくるのであれば顔を覚えている事になります。

さて、実験の結果は「違う色の制服を見せると寄ってこなくなったため、制服の色を覚えているだけ」でした。

スッポンの視力はそこまで良くないそうですが、カメの中には色彩感覚が優れている種類もいるそうなので、

当館のスッポンも色を識別している事が分かりました。

今後も、飼育していく中で疑問に思った事は土曜日イベント「飼育トーク」で実験をしてみようと思います。

飼育スタッフ 西中

企画・特別展の裏話

7/12(水)から1階企画水槽と2階企画展示コーナーにて特別展「金運が上がるかもしれない展~金魚のルーツと現代の改良を知ろう~」が好評開催中です。

この金魚の飼育管理に新人スタッフの私も少しだけ関わっています。

というのも、バックヤードにいる予備個体の飼育管理を行っています。

ただ、金魚の飼育担当になると言われたときはかなり不安でした。

なぜなら金魚はなじみ深い魚ですが、実は飼育管理が難しい魚でもあります。また私が金魚の本格的な飼育をしたことがなく、経験不足でかなり不安な気持ちが強かったです。

実際に経験してみるとやはり難しいことが多く、一筋縄ではいかないことが多かったです。そんな中で、毎日金魚と顔を合わせることで金魚の魅力を改めて知ることが出来ました。

そんな金魚の魅力を今後もっと発信したいと思います。

飼育スタッフ 伊藤

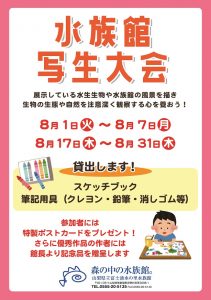

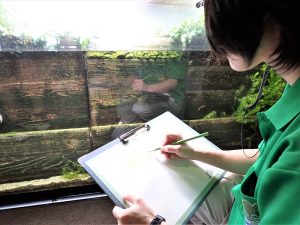

水族館写生大会🎨

8月1日(火)から水族館イベント“写生大会”が始まりました。

館内には畳が置いてある水槽や腰掛けるためのベンチや椅子が多く設置されているので、

座りながらゆっくり時間をかけて描くことが出来ます。

このイベントは、夏休み期間中の8月1日(火)~7日(月)・8月17日(木)~31日(木)まで開催しています。

1階受付にて画用紙と画材をお渡ししますので、気軽に受付のスタッフへお声かけ下さい。

この機会にお気に入りの生き物や水族館の風景を描いてみてはいかがですか。

飼育スタッフ 一見

ミズクラゲの稚クラゲが続々誕生しています!

水族館2階で展示しているミズクラゲですが、

バックヤードではミズクラゲのエフィラが続々と生まれてきています。

ミズクラゲのエフィラ

エフィラとはミズクラゲの幼生のようなもので花びらの形をしていて、大きさは5mm程です。

エフィラが成長すると徐々に傘が形成され、普段よく目にするクラゲの形になります。

現段階では1cm程の小さな稚クラゲまで成長しました。

ミズクラゲの稚クラゲ。元気に育ってね!

小さなクラゲがふわふわと漂っている姿はとても可愛らしくて見ているだけで癒されます。

今後も元気に成長できるように飼育を続けていきます。

飼育スタッフ 鷲雄

餌が欲しいスッポン

毎週土曜日に行っている解説イベント「飼育トーク」は、

飼育スタ

今日の飼育トークでは水族館1階で展示している

ニホンスッポンは甲羅が柔ら

また、水底に

展示を開始した4年前に比べるとだいぶ人に慣れ、

飼育スタ

最近は、スタッフの後を追いかけるしぐさも見る事が出

そんなスッポンを紹介している時に「もし

次回の飼育トークで

実験結果はまたブログにてお知

飼育スタッフ 西中

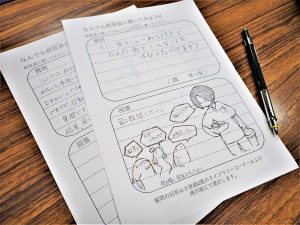

質問してみよう!

水族館2階のライブラリーコーナーには、飼育スタッフに質問したいことを書ける“質問シート”があります。

毎回嬉しい感想や面白い質問が届くのですが、今回は特に興味深い質問が届いたのでご紹介します。

質問の内容は、“もし魚としゃべれるとしたら、何の魚とどんなことを話したいですか?”です。

もし魚たちと話せたら日々の飼育がとてもスムーズに、そしてもっと楽しくなるだろうなと思い、私は“皆と雑談したい。”と答えました。

もし本当に魚とお話しをすることが出来たら、彼らは私たちになんて言うのか気になりますね。

飼育スタッフ 一見

チャンナ・バルカの行方

先日、7月10日(月)まで開催していた「魚の形展」で展示して

水族館1階企画展水槽と2階企画展コーナーは3.4か月に1回水

展示のテーマが変わると、

展示が終わった生き物はと

毎週土曜日に行っている「バックヤードツアー」では展示

過去の展示でお

飼育スタッフ 西中

夏季期間のはなし

付近の学校など、夏休みに入ったようで、

さて、当館では夏休み期間の7/21(金)から8/31(

さらに、

新人飼育スタッフの私も

夏休みのイベント情報は水族館のホームペー

夏季期間も皆様のご来

飼育スタッフ 伊藤

落ち葉の役割

先日展示に出ている「アメリカザリガニ」が脱皮をしました。

水槽

体が大きくなったということは水槽も少し窮

そこで、隠れ家になるよう落ち葉を入れました。

アメリカザリガ

水槽を見ると齧りかけの落

飼育スタッフ 橋口